3~5月 土づくり・田を耕します。

全ての農作物は土づくりが重要です。堆肥や土壌改良材などを入れ、作物にあった土作りをおこないます。

また、土壌分析を行い、どのような栄養分が多いのか・少ないかを調べて、適正な肥料を入れます。土壌分析とは、人間でいう健康診断と一緒です。

ここでは「稲(ヒノヒカリ)」の1年について見ていきましょう。

農家の人はこんなことをしています!

- 作付計画を立てる。

- 作付計画に合わせた、資材(肥料・農薬等)や苗などの予約注文を行う。

- 稲作講習会への出席

5月 種まき 健康な苗を育てる(育苗)

(種子の温湯消毒)

おいしいお米を作る第一段階は、健康な良い苗を作る事です。『苗半作』という言葉は、健康な苗を育てると、米づくりの半分が終わったような意味をあらわします。

福岡市では農薬を減らした稲作に取り組むため、苗が過密になって病気にかからないよう、一般的な種モミの量よりも少なく播いています。また、温湯消毒(60℃ 10分間)を行うことで、農薬を使うことなく、廃液処理も不要になりました。

農家の人はこんなことをしています!

- 米の出荷契約の申し込み

- 作業日誌の記帳(播種・使用農薬等)

6月 代かき 田植え 除草

◆代かき

田んぼに肥料(元肥)を入れ耕します。その後、田んぼに水を入れ、土の表面を平らになるよう耕します。

◆田植

種まきから約3~4週間程度たった苗を植えます。

◆除草作業

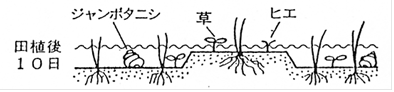

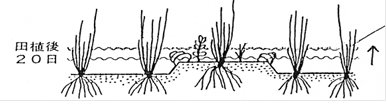

雑草が生えると養分(肥料分)を取り、水稲の生育を阻害(じゃま)します。普通は田植えから1週間ぐらいに除草剤を散布しますが、福岡市では農薬を使用しない方法として、ジャンボタニシに雑草を食べさせ除草する方法も行っています。

(代かき) (田植え機による田植え)

農家の人はこんなことをしています!

- 作業日誌の記帳(施肥・田植日・除草剤の使用等)

7月・8月・9月 生育管理

田植えから1ヶ月ほど経つと、1株に3本程度植えていた苗は株別れして、1株が20~25本ぐらいになっています。この頃に中干し(田んぼの水を落として、土を乾かします)を行います。

また、7月の梅雨時期は東南アジアなどから梅雨前線に乗って稲の害虫が飛んできます。

現在は、田植え時に苗に散布する農薬もあるのですが、福岡市では虫見版を使い、害虫や益虫の数を調べて、必要な場合だけ農薬を使う方法をとっています。

やがて、稲穂の赤ちゃんが出てきますので、それに合わせて肥料(追肥・穂肥)を入れます。

(生育中の水田) (虫見板)

農家の人はこんなことをしています!

- 作業日誌の記帳(施肥・農薬の使用等)

- 農薬散布を行う場合、周辺の作物や風向きに注意し、飛散防止に努める。

10月 稲刈り・乾燥・出荷

田んぼの稲が黄金色になったら、いよいよ稲刈りです。コンバインという専用の機械を使って収穫します。

◆乾燥

収穫したモミは乾燥機にいれて、適正水分(目標15%)まで乾かします。

◆出荷

乾燥を終えたモミは、「籾摺り機」を使って玄米にします。玄米を専用の出荷袋に入れてJAの倉庫に出荷します。

◆集荷・検査・保管

JAなどで作業・栽培記録簿(日誌)の内容をチエックし、正しくお米が栽培されたかを確認します。日誌の内容に不備がある場合、JAでは集荷などの取り扱いを行いません。

倉庫に出荷されたお米(玄米)は、農産物検査員が品質等の検査を行い等級をつけていきます。無事検査に合格したお米は農業倉庫の中で、消費者の皆さんに届く日を待ちます。

農家の人はこんなことをしています!

- コンバインや乾燥機の清掃

- 作業日誌の記帳(収穫・乾燥・籾摺り)

- 栽培作業記録簿の記帳(作業日誌から出荷するお米の記録を転記します)

農業の多面的機能

水田の機能をご存知ですか?(多面的機能)

- 1)国土保全(洪水や水食・風食等の土壌浸食と土砂崩壊防止)

- 2)水源のかん養(水をためるダムの機能・空気の冷却機能)

- 3)自然環境保護(多様な生物保護・生態系の保護)

- 4)良好な景観の形成(保養・安らぎ機能)

環境保全型農業(赤とんぼの里づくり)への取組み

赤とんぼの里づくりとは、化学肥料、農薬の使用を極力減らし、水田の生物(かえるや赤とんぼ)が住みやすい環境に配慮した自然にやさしい農業のやり方です。

田んぼの生きものたち

赤い旗は、この田んぼが、無農薬栽培であることの目印です。 無農薬や減農薬で栽培した田んぼには、色々な生き物たちが住んでいます。

少しづつ農薬を使うのを減らしていけば、害虫を食べてくれる「益虫」や 「ただの虫」たちが増えて、害虫が増えにくくなり、田んぼ自体が農薬を必要 としない環境になっていきます。

◆益虫=害虫を食したり・害虫に寄生したりし、害虫の増加を防ぐ

例:くも、かえる、トンボなど

◆害虫=作物植物の樹液を吸い直接作物を枯らす斑点等を残すウイルスを保毒し、病気等を増やす、食害する

例:ウンカ、カメムシ、など

◆ただの虫=何もしない虫

例:カブトエビ、ホウネンエビ、コミズムシ

ジャンボタニシを使った除草方法

福岡市内で無農薬稲作が拡大した理由のひとつに、それまで稲の苗を食べてしまう害虫だったジャンボタニシをうまく利用すれば、雑草を食べてくれるということの発見があります。

ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)はこんなタニシです。

名前のとおり、こんなに大きなタニシです。 田んぼの中にウジャウジャいます!

明太子みたいな卵!!

こんなに大きなタニシなので、水が無い(少ない)状態では動くことができません。

普通は、田植えをしたら田んぼに水を張りますが、ジャンボタニシを動けなくするために、田植え後は水を落とします。

そうすることで、田植え後のタニシによる食害を防ぎます。

田植え後は、苗がタニシに食われないように、極浅水(水深0~2cm)の状態を保つ。高いところで土が水面上に出ても構いません。

田植えをしてから3週間も経つと、イネが大きくなってタニシには食べられにくくなっています。ここで、水深5~6cmくらいの深水にします。

そうすると、ジャンボタニシは草の生えているところに移動して草を食べてくれます。

水を落としても、水が溜まったところでは、タニシたちはムシャムシャと稲の苗を食べてしまいます。そんなときは、水が溜まる所に皮をむいたタケノコを入れておくと、タニシたちは稲を食べずにタケノコを食べますので、食害を回避できます。

でも、ジャンボタニシが害虫であることに、 変わりはありません。大雨で田んぼが冠水 すると右の写真のように稲を食べられて しまいます。酷い時には稲の苗が一本も残っていないことも!

こんなリスクを背負って、農薬を使わないお米の生産に取り組ん でいます!!

近年、ジャンボタニシの数が減ってきました。タニシが充分に雑草を食べてくれない場合には、雑草を手で取らなければならないこともあります。

頑張って無農薬稲作に取り組みますので、消費者の皆さんは「食べる」ということで、応援をお願いします!