骨折の症状・診断・治療について

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305

橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

交通事故による外傷性骨折は、様々な骨で発生しますが、ここでは主に橈骨、尺骨、上腕骨、脛骨、腓骨、大腿骨などの長管骨の骨折について、その症状や診断、治療について説明します。

1.骨折の症状

通常の単純骨折(皮下骨折)の場合は局所症状となり、腫れや激しい痛み、変形や動かしにくくなるなどの症状があります。

ただ骨盤や大腿骨の骨折で転位(ずれ)が著しい場合には、出血性ショックになることもあります。

|

2.骨折の診断

骨折の診断では、X線検査が最もよく使用されます。骨折の確認に加え、骨の転位の状態を知るためにもX線検査は不可欠です。

転位のない場合などは、最低2方向から撮影して、さらに反対側として計上菜同一部位を撮影して比較することもあります。

疲労骨折は1回の撮影では画像に現れないことがあるので、日を改めて少し経過してから撮影して診断します。

それとは別に、CT検査やMRI検査では、X線検査では見つからない骨折を発見できる場合があります。

CT検査では骨が重なって分かりにくい部位の骨折や、詳細な骨折面の状態を確認することができます。

MRI検査では軟部組織の状態が分かるので、筋や腱、靭帯損傷の診断に役立ちます。

| CT(Computed tomography)とMRI(Magnetic resonance imaging)の違い CTとMRIはどちらも体の断面を画像化する検査ですが、違いはCTはX線、MRIは磁気と電波を使って画像を作成するというところです。 CTは広範囲を短時間で検査でき、骨や空気の影響を受けにくいため、肺や骨折の診断に適しています。一方、MRIはX線で被ばくすることがなく、脳や脊椎、関節などの軟部組織の診断に優れていますが、ペースメーカーなどの金属が体の中にある場合は受けることができません。 |

3.骨折治療の原則

骨折治療の3原則は、整復・固定・リハビリテーションです。

整復は、骨折部位を正常な位置に戻すことをいいます。

固定は、福木やギプスでの外固定と、手術を要する内固定・創外固定(そうがいこてい)があります。

リハビリテーションは、元の機能を回復するための理学療法や作業療法のことで、早期の機能回復を目的に、より早期から開始されるようになってきています。

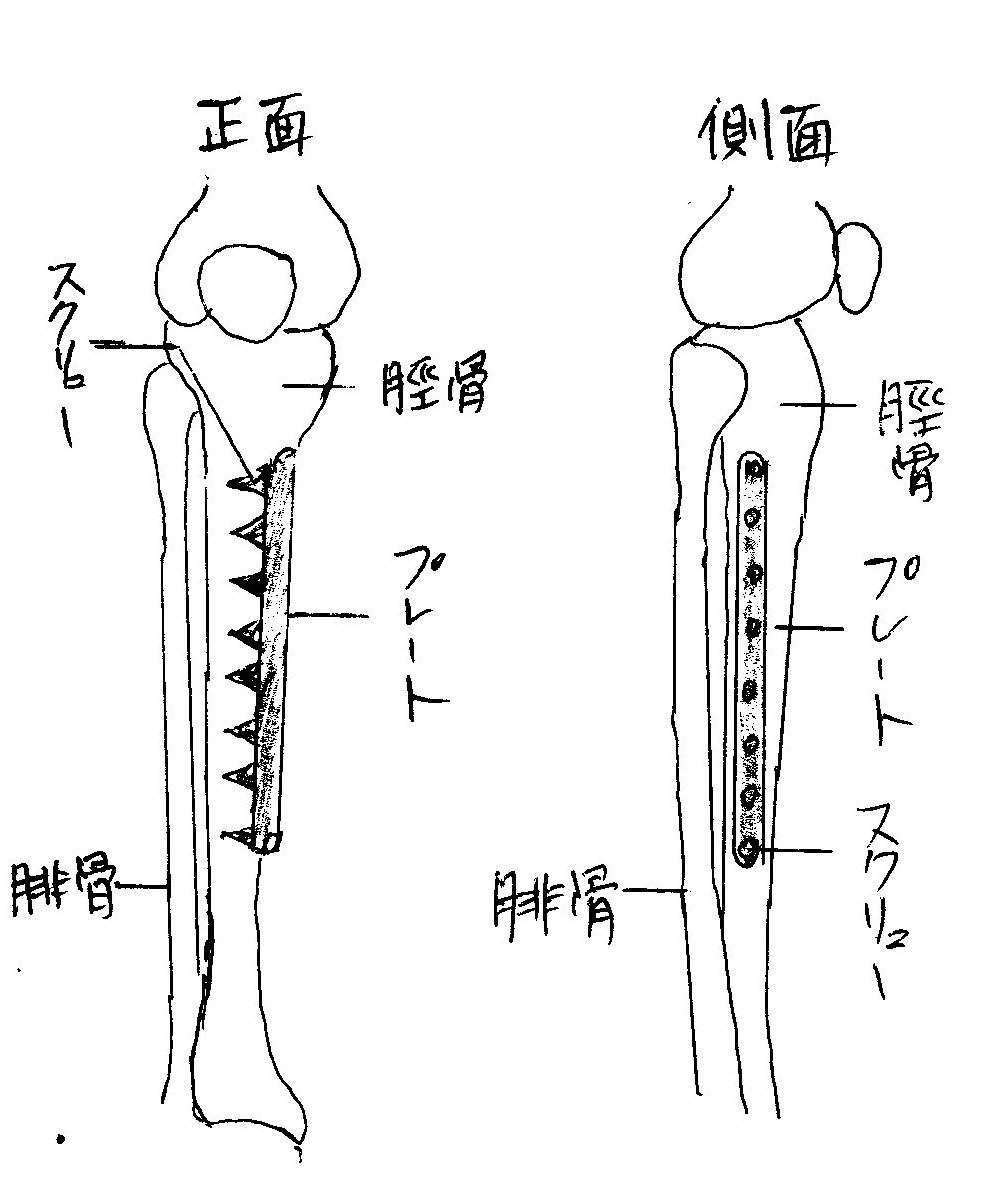

プレートによる骨接合

[下肢]

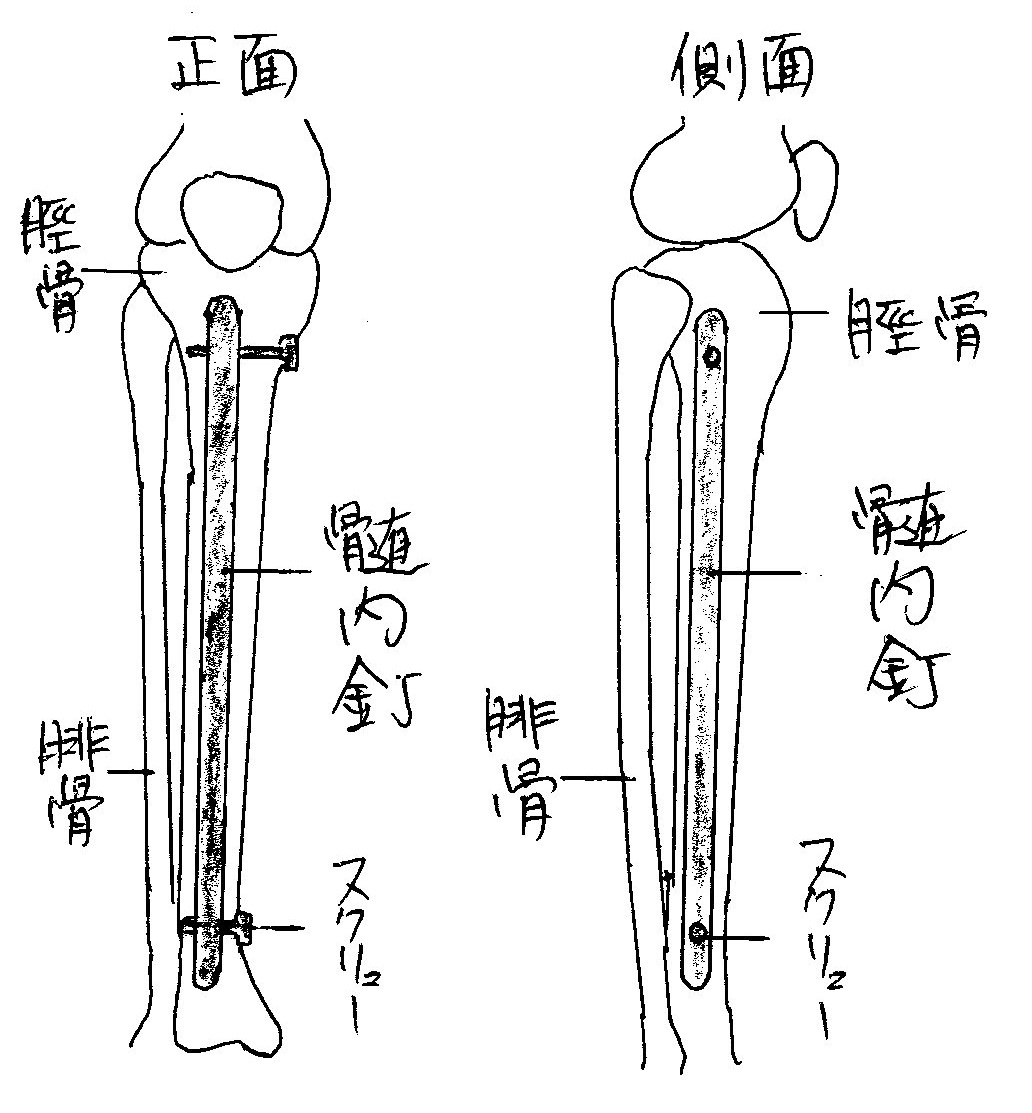

[下肢]

- 後遺障害の定義と系列

- 等級認定のルール

(併合、加重) -

診断書、レセプトのポイント診断書の見方

- レセプトの見方

- 後遺障害診断書のポイント

- 関節可動域について

-

部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表

- 眼の障害

- 耳の障害

- 鼻の障害

- ↳下肢の外傷・種類と

後遺障害 - もっと詳しく

当事務所について

- ハシモトのコラム

- 当事務所のサポート

- 過去の相談メール